教育や保健等「人づくり」の基盤を担う分野は、持続的な開発に欠かせないコンポーネントです。教育分野では、アクセス改善のみならず、学びの質の向上や産業人材・科学技術イノベーション人材育成への取組が重要度を増しています。保健分野では、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成に向けた保健システムの強化に重点が置かれており、その実現に貢献する母子保健や感染症・非感染性疾患対策等、健康課題別の対策強化も引き続き重要な取組となっています。また、「誰一人取り残さない」開発を目指し、社会的弱者を保護しインクルーシブな社会づくりを行うことも社会開発の主要な焦点の一つです。

教育分野では、学校運営改善等のより学校現場に近い案件から、カリキュラム・教科書改訂、産業人材育成まで、教育の質の向上に資する案件を幅広く実施しています。また、情報収集確認調査や政策評価等、教育政策や援助方針に関わる調査実績が多いことも特徴です。保健分野では、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成促進、保健サービス提供体制強化、感染症・非感染性疾患対策強化や栄養改善、デジタルヘルス利活用強化等、幅広い分野において技術協力や調査・評価業務を行っています。社会保障や社会的弱者の保護に関しても、民間企業と連携した調査等を通じ、積極的に取り組んでいます。

2000万人を超える不就学児童を抱えるパキスタン。特にシンド州はパキスタンの中でも不就学児童が割合、絶対数共に多く、男女の教育格差も大きい地域です。女子の就学率が低い背景には、慢性的な教員不足から授業の質が低く「学校に行く意味がない」と考える保護者が多いことや、コロナによる長期の休校、経済状況の低迷に加え、「女子は結婚するので学業は不要」「男性教員のいる学校は不安」などの宗教的・文化的な背景も要因にあると考えられています。

就学率の改善と退学防止には、保護者や地域社会の巻き込みが不可欠です。特に女子の就学継続には女性保護者を含めた意見交換や啓発が重要なことから、プロジェクトでは、校長と保護者からなる学校運営委員会(SMC)を地域住民参加型へと活性化し、同委員会へ男女両方の保護者が参加し意見交換できる体制を構築しました。今では教育の意義を理解し、SMCのリーダー的な役割を担う女性保護者も誕生しています。

また、学習の質改善のため、授業開始前に「朝の算数ドリル学習」を導入したところ、基礎計算力が向上し出席率が高まる効果も見られています。さらにはこれらの活動を自立的・持続的に行うために欠かせない体制づくりも、州教育局と共に進めています。

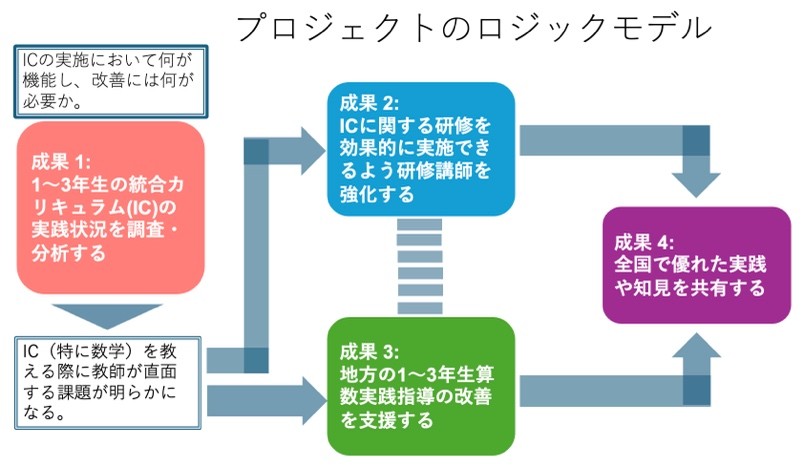

ネパール教育科学技術省は、学校教育セクター計画において、教育の質の強化を主要課題の一つとして、教員の職能開発と地方政府(Local Government: LG)による教員への継続的な支援体制の構築を掲げ、州・LG・学校の各レベルにおける教員研修の枠組みを設けています。しかし、その研修実施体制の整備が必要であること、2019年に導入された新カリキュラム(統合カリキュラム Integrated Curriculum: IC)への教員の理解が十分でないこと等の課題があります。

本プロジェクトは、ネパール全国において、学校現場で継続的な教員職能開発の支援体制の整備や人材強化に取り組み、授業改善に向けた好事例を全国で共有します。特に、基礎的な算数能力の向上は喫緊に取り組むべき課題として位置づけられているため、低学年算数のカリキュラム実践の強化を図ります。これをもって基礎教育課程の児童生徒の基礎レベルの算数の学びの改善を目指します。

インド国タミル・ナド州は、インドにおいて最も都市化が進んだ州であり、約864万人(2011年国勢調査)がスラム地域に居住している貧困層とされています。増加する都市人口の公的医療サービスへのアクセス強化は喫緊の課題となっています。中でも、生活習慣の変化などにより、貧困層を中心に非感染性疾患(NCDs)が増加傾向にあり、タミル・ナド州のがん発生率や糖尿病有病率が全国平均を上回るなど、早期発見や早期治療などを含むNCDs対策の必要性が高まっています。上記に対応するため、円借款「タミル・ナド州都市保健強化事業」が、主に2次・3次医療施設の整備を行い、都市部の保健医療システムの質の改善を目的として実施されています。

一方、上記円借款による支援にとどまらず、NCDs対策の為の行政管理能力強化や、求められる医療のレベルが高度化していることによる医師の能力強化のニーズが高まっている状況にあります。このような状況を踏まえ、本プロジェクトでは、タミル・ナド州で大きな疾病負担となっているNCDsのなかでもがんに焦点をあて、行政の管理能力及び医療従事者の能力強化を目指しています。具体的には、がんの早期発見及び継続ケアを主な支援分野として、がん検診の実施体制精度向上、がん早期診断能力強化、及び高度医療技術の向上などを目的に、州・県レベルの行政官や医療サービス提供者たちと課題の抽出、対策案の検討・実施、関係者の能力強化などを行っていきます。加えて、一般的に住民のがんに関する知識は低く、また、がんへの恐怖感や偏見も強いため適切な医療サービスを受療するに至っていない点も課題と挙げられているため、住民への啓発促進も支援していきます。